山童 山童

|

【PR】

|

|

【やまわろ/やまわらわ】

九州地方に伝わる妖怪。

河童が山に入ると山童になるともいいます。

山童の伝承・逸話 山童の伝承・逸話

熊本県

ガラッパが秋の彼岸に山へ行き、ヤマワロになります。そして、春の彼岸になるとまた川へ戻り、ガラッパになると伝えられています。

葦北郡佐敷町では、彼岸の頃に何千匹もの山童の大群が行列になって、賑やかに声をあげながら屋根を伝って下山してくるのだといいます。しかし、彼らの下山を見ようとしてはいけません。この日にヤマワロの姿を目にすると、病気になったり、悪いことが起こったりするとされています。人々は彼岸の時期の外出を控えたそうです。

また、ヤマワロの通り道のことをオサキといって、そこに炭竈や家を建ててはいけないとされていました。オサキに建てた家には穴が空いてしまうといわれています。

しかし、山童は人々にとって必ずしも怖ろしいばかりの相手ではなかったようです。

葦北郡では、一日で山仕事が終わらなそうなとき、老人たちが「山の若い衆にでも頼むか」と言っていたそうです。「山の若い衆」とは山童のことです。

鹿児島県

山童は深山にいるもので、大木の運搬を手伝ってくれるといわれています。

仕事をさせてから飯を与えてあげると、日々手伝いに来てくれます。しかし、仕事前に飯を与えると、飯だけ食って仕事をせずに逃げ去ってしまうそうです。

また、人よりも先に立つことや、塩気のあるものを嫌うともいいます。

人間側が友好的に接しているうちは無害に思えますが、もし人間が「山童を打とう」とか「殺そう」などと考えると、山童は敏感にそれを察知して祟ります。発狂したり、重い病気に罹ったり、家が燃えたりするので、山童に手出しする者はいないのだそうです。

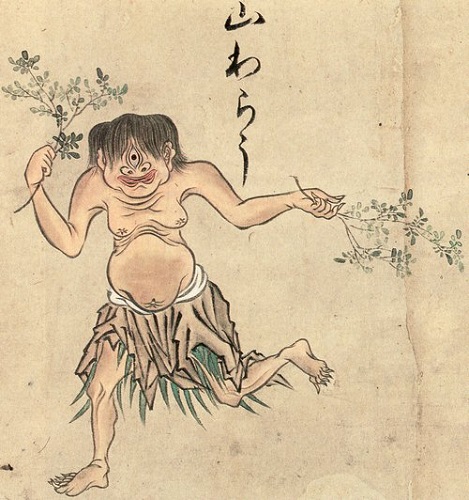

山童の画図 山童の画図

江戸時代の絵巻や図譜には一つ目の山童の姿が度々描かれています。

【山童の画図が掲載されている主な資料】

| 資料名 |

作者 |

制作年 |

妖怪名 |

画像 |

| 『化物づくし』(個人蔵) |

不明 |

不明 |

山わらう |

|

| 『百怪図巻』(福岡市博物館蔵) |

佐脇嵩之 |

1737 |

山わらう |

画像 |

| 『画図百鬼夜行』前篇 陰 |

鳥山石燕 |

1776 |

山童 |

画像 |

| 『化物絵巻』(川崎市市民ミュージアム蔵) |

不明 |

1800年代前半? |

山わらは |

|

|

『百怪図巻』「山わらう」 佐脇嵩之 1737

『画図百鬼夜行』前篇 陰「山童」 鳥山石燕 1776

|

|

主な参考資料 主な参考資料

[文献]

『鳥山石燕 画図百鬼夜行』: 32ページ 高田衛 監修、稲田篤信 田中直日 編 国書刊行会 1992

『全国妖怪事典』(小学館ライブラリー): 236、238、256ページ 千葉幹夫 編 小学館 1995

『妖怪事典』: 353-354ページ 村上健司 毎日新聞社 2000

|

|

![]() 主な参考資料

主な参考資料