|

【てんぐ】

日本各地に伝わる妖怪。

天狗の概要 天狗の概要

中国

「天狗」という言葉はもともと中国から来たものですが、中国における天狗は、日本の天狗とは大きく異なっています。

中国では天狗と書いて「テンコウ」と読み、古くから音を立てて飛ぶ流星のことを「天狗星」と称していました。そして、そのような星が地上に落ちたところには犬がいるのだといっています。天狗はその名前の通り、天の狗だったのです。

中国古代の地理書『山海経』を構成するひとつである「西山経」にも、動物の姿をした天狗が蛇を咥えている様が描かれています。この「西山経」によると、天狗は陰山にいる獣で、狸に似ていて、首が白く、声は榴榴のようだといいます。凶を防ぐとされます。

榴榴の意味は不明……。鳴き声でしょうか?

また、天狗を女の悪霊だとする説もあります。

未婚で死んだ娘の魂は天狗や偸生と呼ばれるものになるそうです。そして、新生児をさらって彼岸へと連れ去り、代わりに自分がこの世に生まれてこようとします。この被害を防ぐために、子供が産まれたら産着に狗毛符(子供の産毛と犬の毛を混ぜた毛玉)を縫いつけるのだそうです。

日本

片や日本の天狗はというと、山伏の姿をしており、顔が赤く鼻が高いという容貌が想像されます。また、それとは別に鳥の顔をした天狗もいて、そちらは烏天狗と呼ばれます。民間伝承では具体的な姿が語られていない場合も少なくありません。

いずれにしても、日本の天狗の心象には狗の要素が残っていないようですね。

天狗は山に棲むとされ、神通力を駆使して多種多様な怪異を起こすといいます。

以下の項目では日本の天狗について記載します。

日本の天狗の来歴 日本の天狗の来歴

飛鳥時代

日本の記録で初めて天狗が登場するのは飛鳥時代です。

『日本書紀』舒明天皇9年(637)2月の条によると、東から西へ向かって大きな星が飛び、その際に雷のような音を発したことがあったそうです。人々は「流星の音だ」「地雷(地鳴り)だ」などと話していたのですが、唐から来た旻僧は「流星ではない」と否定し、「あれは天狗というもので、吠える声が雷に似ているのだ」と説明しました。

中国の天狗伝承の影響を感じさせる逸話ですが、中国の天狗が流星だったのに対し、日本での旻僧の説明は天狗を流星とは別のものと捉えているところに特色があります。

こうして始まった日本の天狗史なのですが、そこから約400年、文献上では天狗の記述がほとんど見られません。天狗が活発化しだすのは平安時代の中期になってからとなります。

平安時代

平安時代中期に成立した『宇津保物語』では、天皇が北野に行幸された際に山から琴のような不思議な音が聞こえてきて、これは天狗の仕業ではないかと、藤原兼雅が調査に向かう場面があります。紫式部の『源氏物語』にも天狗について触れている部分があり、人をあらぬ場所に連れて行ってしまう妖怪として扱っていました。

この頃の天狗は旻僧が語ったような流星に類するものではなく、山にいる目に見えない存在となっています。

中世

さらに時代が進むと、天狗に「仏法者の妨害をする存在」という特徴が加わります。

例えば『今昔物語集』などでは鳶のような姿のものとして天狗が登場し、仏法の障りをしています。『源平盛衰記』では傲慢な僧侶が死後に天狗になるとされました。

また、山岳宗教である修験道は、天狗を山の精霊のような存在として捉えました。修験道の天狗は、寺院や修行者を守護しつつ、ときには嵐を起こしたり神隠しに遭わせたりといった恐ろしい面も見せます。このような天狗は日本各地の山々で、○○山の××坊といった名称で伝えられていきました。

江戸時代~現代

江戸時代頃になると、顔が赤く鼻の高い天狗が有名になっていきます。そのような姿の天狗が現れた背景には、猿田彦や修験道の天狗からの影響があったようです。

鼻の高い天狗が一般化すると、鳥の姿の天狗は鼻高天狗の手下として扱われるようになりました。

現在一般的に知られている天狗の姿や特徴は、江戸時代の人々が思い描いていた鼻高天狗や烏天狗からほとんどそのまま引き継がれているようです。

しかし、その一方で民間伝承の天狗は、怪異を起こす際に姿を現さないことも多く、平安時代頃に語られていた天狗に近いといえるかもしれません。

民間伝承の天狗の分類 民間伝承の天狗の分類

民俗学者の宮本袈裟雄は、民間に伝わる天狗を大きく4つに分類しています。

- 山の神型 - 天狗を山の神と捉える。

- 山の怪異型 - 山で起こる不可思議な現象を天狗の仕業と捉える。

- 天狗依り代型 - 天狗の住処を伝える。天狗松、天狗杉、天狗岩など。

- 愚か者型 - 人間に馬鹿にされてしまう、昔話に登場するような天狗。

天狗はこのように多面的な性質を持ちながら、日本各地に逸話を残しているのです。

天狗による怪異 天狗による怪異

天狗が引き起こすとされる不可思議な現象が各地で伝えられています。

各地

天狗隠し - 若者や子供をさらう。

天狗倒し - 山の中で木が倒れる音がする。行ってみると何も倒れていない。

天狗礫 - 山の中で小石や砂が降ってくる。

岩手県

天狗なめし - 天狗倒しのこと。

天狗の虚空太鼓 - 山から太鼓の音がする。これが聞こえると2、3日のうちに山が荒れる。

福島県

空木返し - 天狗倒しのこと。

埼玉県

天狗笑い - 歩行者に向かって叫んだり笑ったりする。一部の人にしか聞こえない。

神奈川県

天狗の火事知らせ - 木を倒す音や「ヨイショヨイショ」という声が聞こえる。火事の前触れ。

天狗火 - 川で火の玉が転がる。川天狗の仕業。

天狗揺すり - 山小屋が揺さぶられる。飛び出すと怪我をしてしまう。

山梨県

天狗の能 - 正月14日頃、どこからともなく鼓笛の音がする。

天狗火 - 川で火の玉が転がる。川天狗の仕業。

岐阜県

天狗の太鼓 - 曇りの日に山から太鼓の音がする。天気が変わる前触れ。

静岡県

天狗囃子 - 夏の旱魃の時期に、山の中で囃子の音がする。

天狗火 - 提灯ぐらいの大きさの火が山から出て、数百に分かれて飛ぶ。見ると病気に罹る。

宮崎県

天くづし - 雨が降る山の中で、木が倒れる音がする。

|

『山海経』「天狗」

『画図百鬼夜行』前篇 陰「天狗」 鳥山石燕 1776

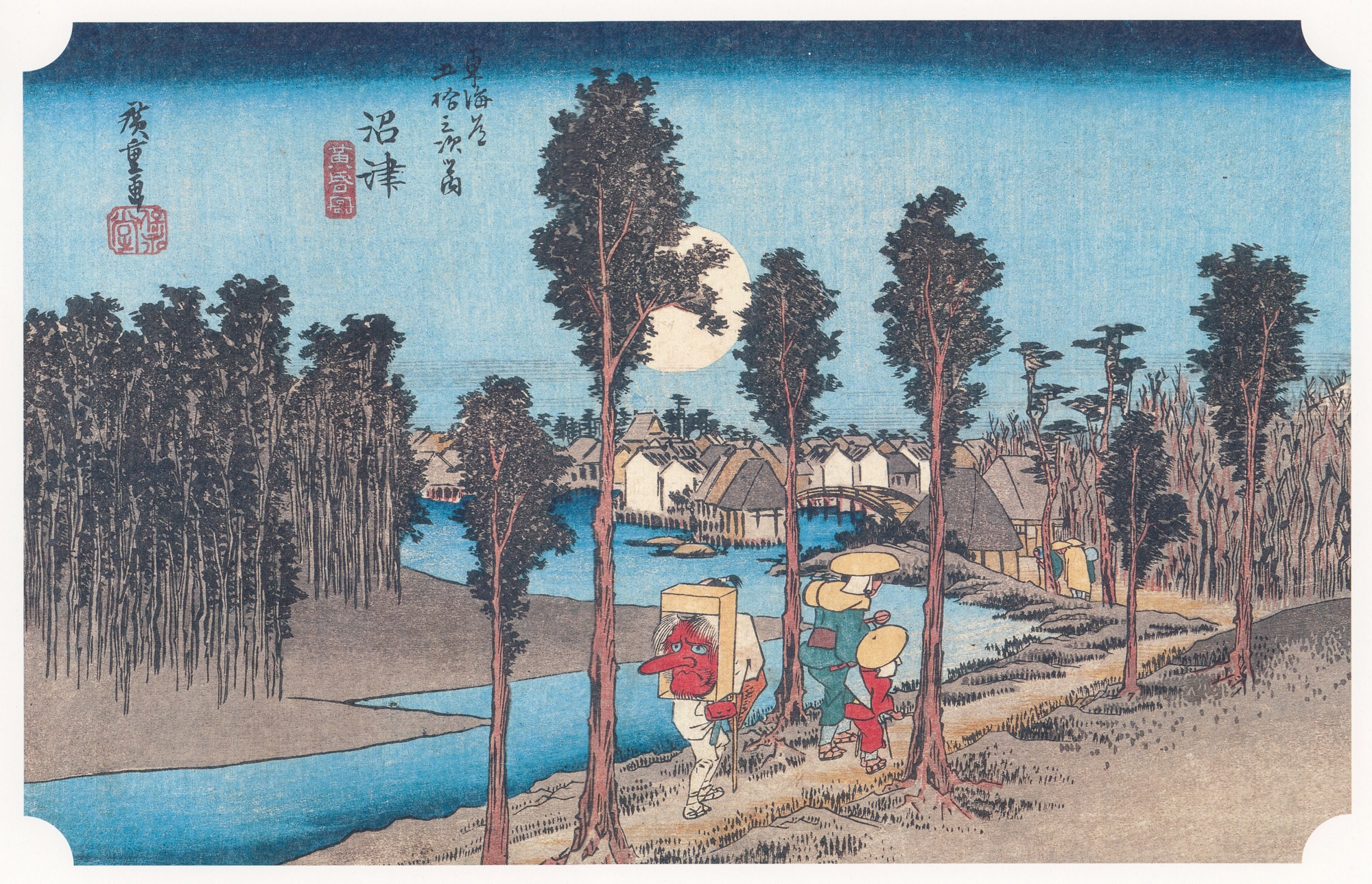

『東海道五十三次』「沼津 黄昏図」 歌川広重 1833-1834

天狗の面を背負った金毘羅参りの旅人が描かれています。

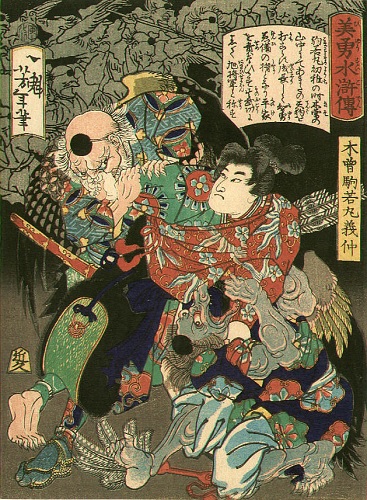

『美勇水滸傳』「木曽駒若丸義仲」 月岡芳年 1866

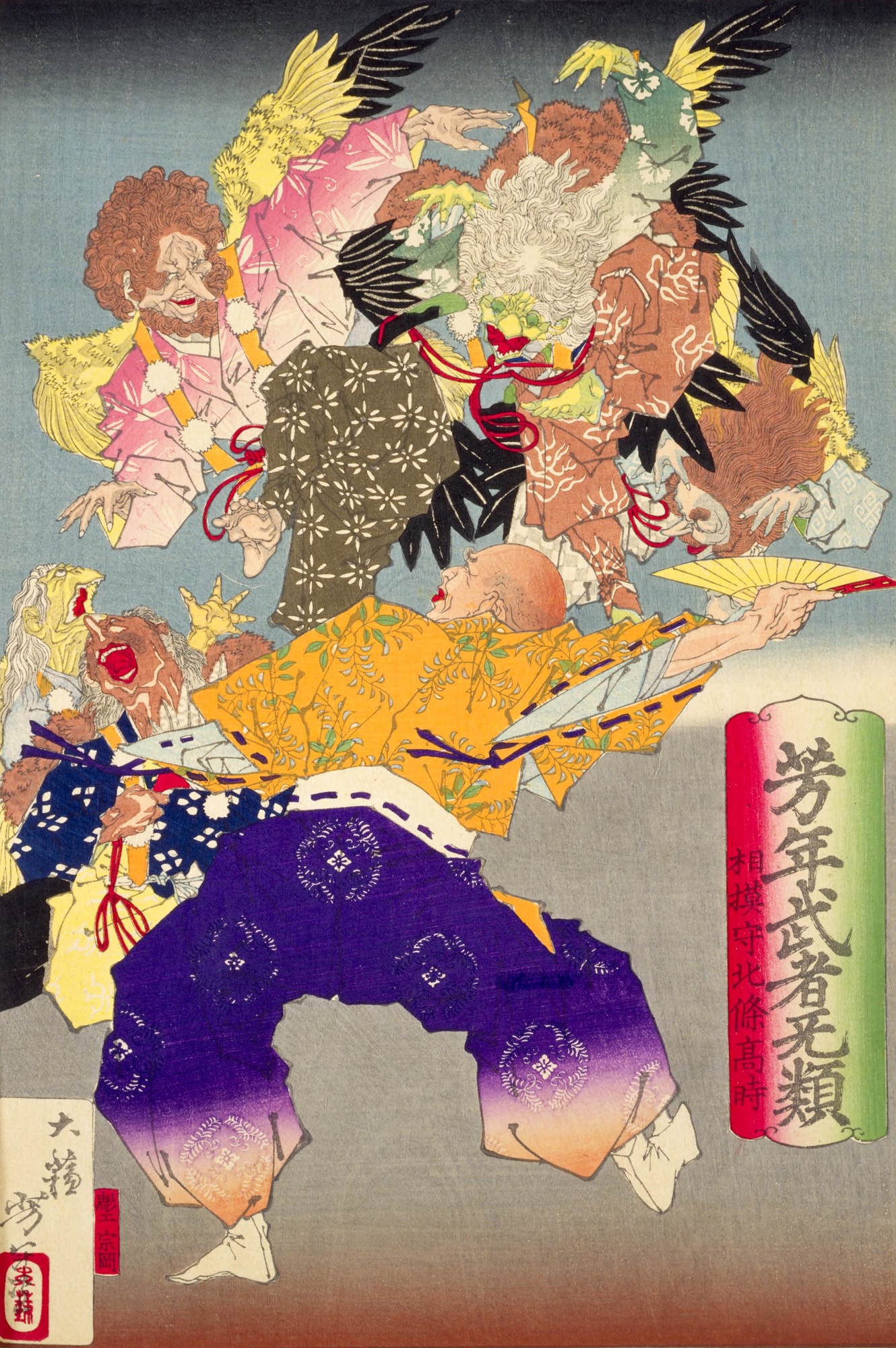

『芳年武者无類』「相模守北条高時」 月岡芳年 1883

田楽に興じる北条高時のもとに天狗が現れたという『太平記』の逸話を題材にした作品。

『新形三十六怪撰』「小早川隆景彦山ノ天狗問答之図」 月岡芳年 1892

(出典:国立国会図書館デジタルコレクション)

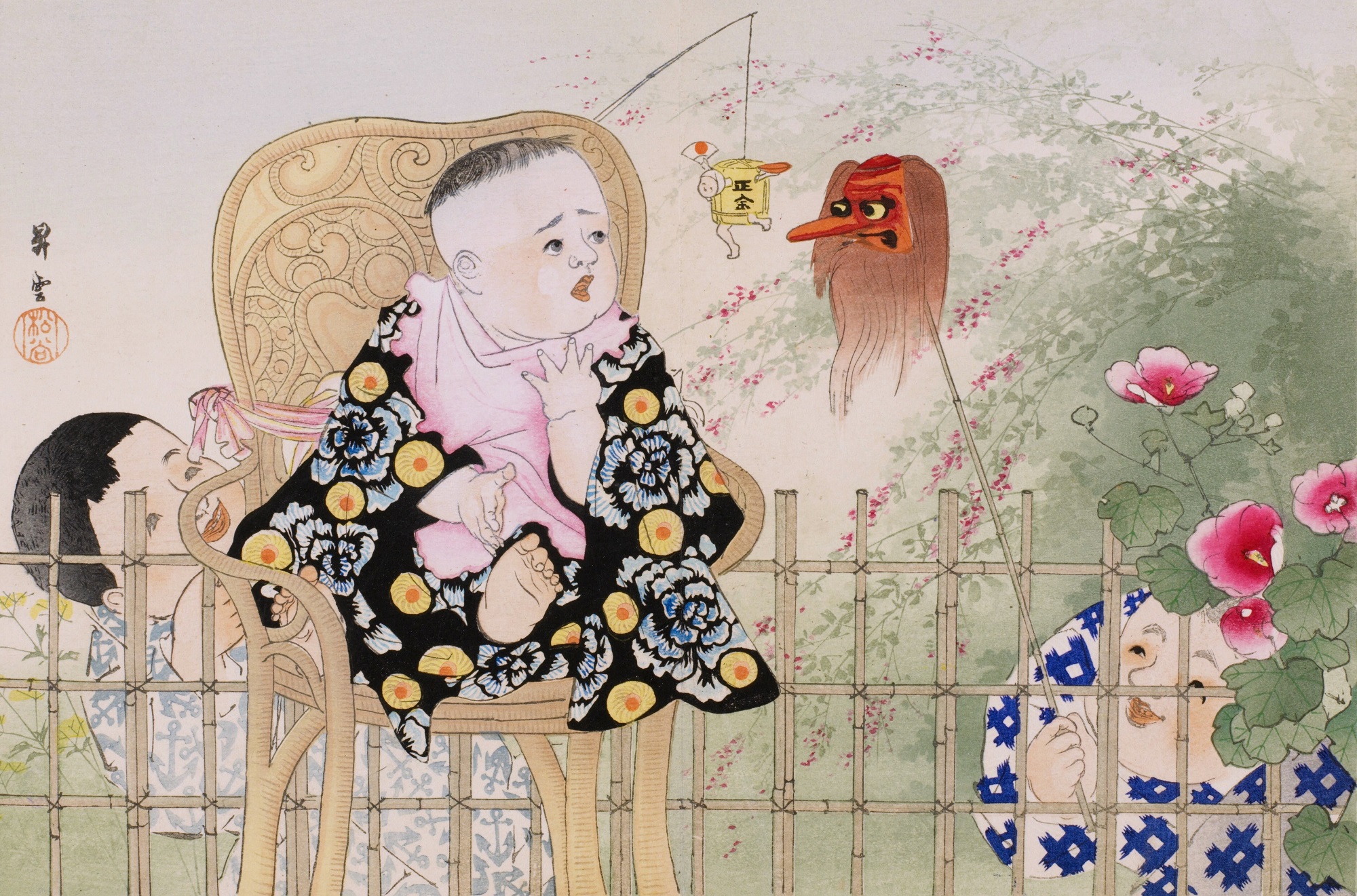

『子供風俗画帖 子供あそび』「天狗の面」 山本昇雲 1906

東京都中野区、哲学堂公園の天狗像(2019年8月撮影)

東京都八王子市、高尾山の天狗像(2020年1月撮影)

|