牛鬼 牛鬼

|

【PR】

|

|

【うしおに】

西日本に伝わる妖怪。

牛鬼の概要 牛鬼の概要

牛の頭と鬼の体、あるいは鬼の頭と牛の体という姿をしています。また、土蜘蛛の体として描かれたものもあります。多くの場合とても凶暴で、人や家畜に危害を加える恐ろしい牛の妖怪として語られますが、地方によっては怪火の類とされることもあります。

牛鬼の伝承・逸話 牛鬼の伝承・逸話

和歌山県

熊野地方に伝わっています。

山の中で出会った者を見つめてくるそうで、牛鬼に見つめられた者は、終には疲れて死んでしまいます。これを「影を飲まれる」といって、そんな時は「石は流れる、木の葉は沈む、牛は嘶き馬吼ゆる」と、逆さごとを唱えれば回避できるといいます。

島根県

大浜村波路浦に伝わっています。

湯泉津湾外に一里ばかり、岸から一町のあたりで漁師が夜釣りをしていたら、岸の方向から「行こうか」と声が聞こえました。「来たけりゃ来い」と答えると、水中に何かが飛び込んできました。漁師はそれが牛鬼だと気がつき、慌てて舟を漕いで家へ逃げ込みます。家の外では押し入ろうとする牛鬼の怒号が聞こえましたが、気丈な妻が焼火箸で牛鬼の目をつくと、出雲大社のお札の効果もあったのでしょうか、牛鬼は逃げ去りました。

石見地方では濡女と協力して人を襲うとされます。

『異説まちまち』には出雲の国(島根県北東部)の牛鬼について書かれていますが、こちらは怪火の類のようです。雨が長く続いた時、白い光が体にまとわりつくことがあり、それを「牛鬼にあった」といっていたそうで、そんな時は火で炙れば消えるのだとか。

山口県

室積半島に伝わっています。

伊予の藤内図書という人が、弓術者の蔵喜兵衛尉と協力して牛鬼を退治したといいます。

徳島県

海部郡牟岐町に伝わっています。

白木山に牛鬼がいて、里に来ては人や家畜を食いましたが、鉄砲の名人がこれを退治したそうです。

愛媛県

宇和島では牛鬼祭が開催されます。とくに和霊神社の大祭がよく知られています。

牛鬼の画図 牛鬼の画図

【牛鬼の画図が掲載されている主な資料】

| 資料名 |

作者 |

制作年 |

妖怪名 |

画像 |

| 『化物づくし』(個人蔵) |

不明 |

不明 |

牛鬼 |

|

| 『百怪図巻』(福岡市博物館蔵) |

佐脇嵩之 |

1737 |

うし鬼 |

画像 |

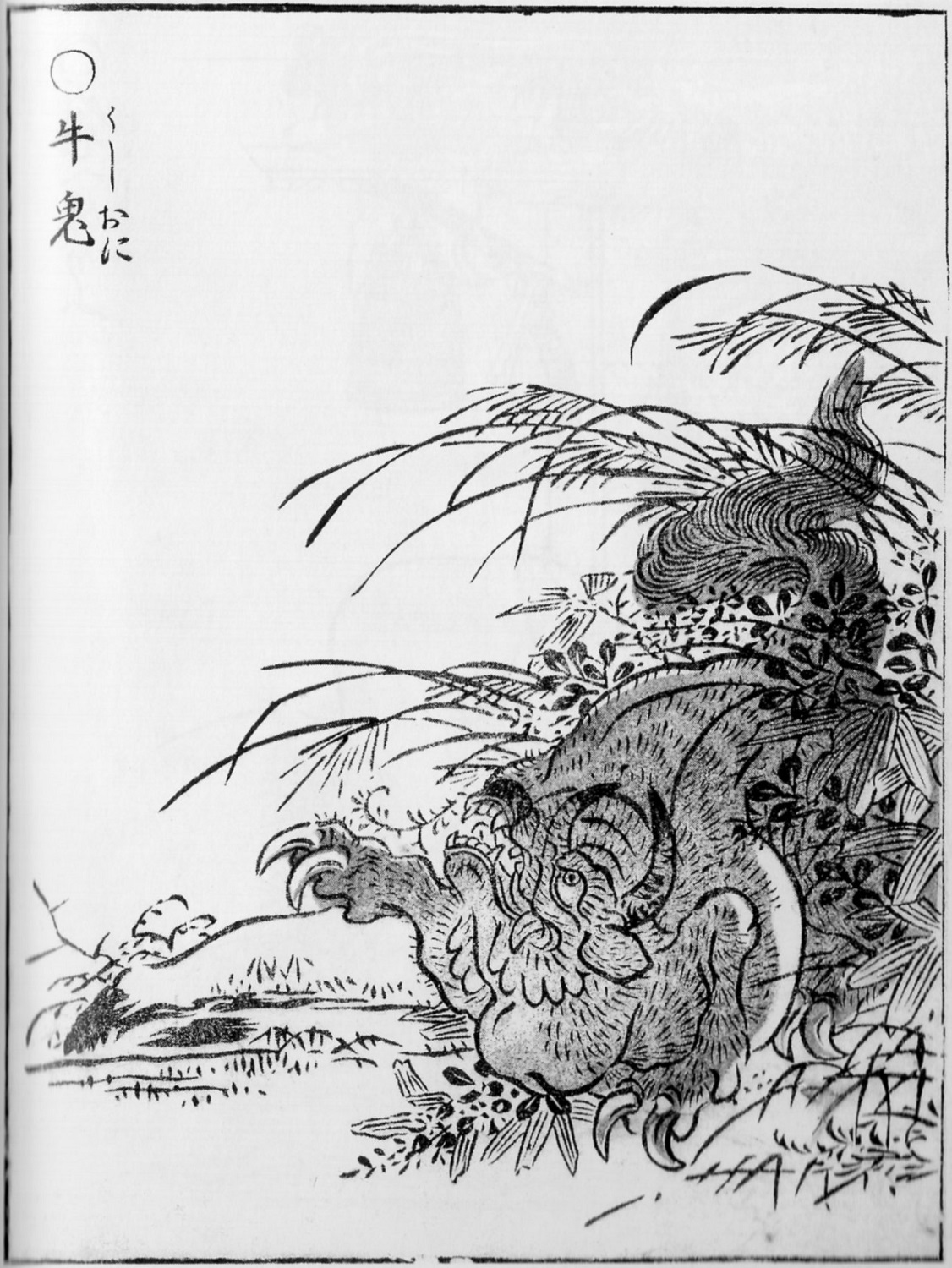

| 『画図百鬼夜行』前篇 風 |

鳥山石燕 |

1776 |

牛鬼 |

画像 |

| 『化物絵巻』(川崎市市民ミュージアム蔵) |

不明 |

1800年代前半? |

うし鬼 |

|

|

『百怪図巻』「うし鬼」 佐脇嵩之 1737

『画図百鬼夜行』前篇 風「牛鬼」 鳥山石燕 1776

|

|

主な参考資料 主な参考資料

[文献]

『鳥山石燕 画図百鬼夜行』: 90ページ 高田衛 監修、稲田篤信 田中直日 編 国書刊行会 1992

『全国妖怪事典』(小学館ライブラリー): 161、169-170、183、188、201ページ 千葉幹夫 編 小学館 1995

『妖怪事典』: 52-53ページ 村上健司 毎日新聞社 2000

|

|

![]() 主な参考資料

主な参考資料