生霊 生霊

|

【PR】

|

|

【いきりょう】

生者の霊。

生霊の概要 生霊の概要

「霊」というと死んだ者の魂だと想像されることも多いですが、生きている者の霊が怪異をなす逸話も少なくありません。

生霊の話は、平安時代には既に存在していました。

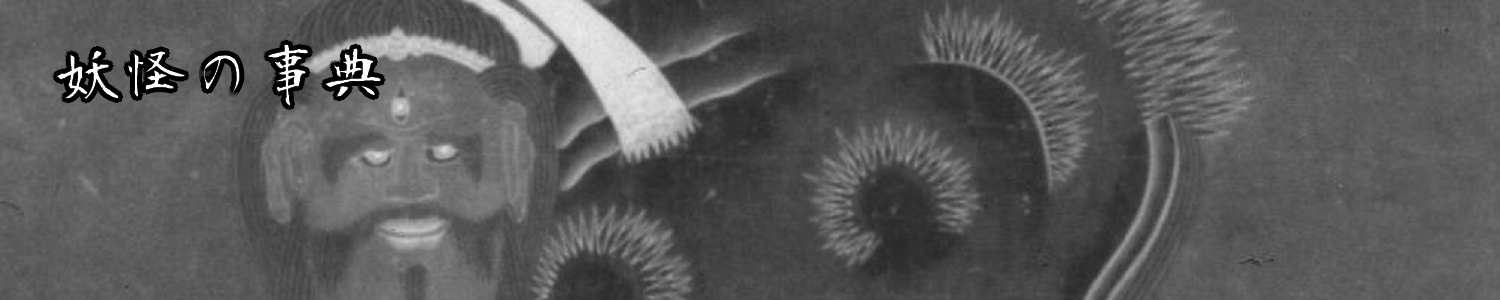

紫式部の『源氏物語』「葵」には六条御息所が生霊となって葵の上をとり殺す場面があります。この生霊を「もののけ」あるいは「いきすだま」と呼んでいました。

また、この時代には霊が体から抜け出すことを「あくがる」と言っていました。これが「あこがれる」という言葉の語源になったのだそうです。

激しい憎しみや憧れといった感情が生霊を生むようです。

ちなみに、いきすだまという語彙は、島根県や高知県では生霊が憑くことをいうようです。

生霊を意味する呼称には他に、鹿児島県奄美大島の生き魂、沖縄県の生邪魔やイチマブイなどがあります。

|

『画図百鬼夜行』前篇 陽「生霊」 鳥山石燕 1776

|

|

主な参考資料 主な参考資料

[文献]

『鳥山石燕 画図百鬼夜行』: 68ページ 高田衛 監修、稲田篤信 田中直日 編 国書刊行会 1992

『妖怪事典』: 30-31ページ 村上健司 毎日新聞社 2000

|

|