轆轤首/飛頭蛮 轆轤首/飛頭蛮

|

【PR】

|

|

【ろくろくび】

日本に伝わる妖怪。抜け首とも呼ばれます。

轆轤首の概要 轆轤首の概要

一般的には、首が長く伸びる妖怪として知られています。

他に、頭が体から離れて飛ぶものや、頭と体が細い筋で繋がっているものもいます。

轆轤首についての記載は、江戸時代になってから怪談集や随筆などに見られるようになりました。夜中に抜け出した首を誰かが目撃するという話が定番です。

轆轤首の多くは女だとされていますが、男性が轆轤首だった例もないわけではありません。『蕉斎筆記』には次のような話が掲載されています。

とある夜のこと。増上寺の和尚の胸のそばに人の首が現れました。和尚がその首を取って投げると、首はどこかへ去りました。翌朝、下総出身の下男が「気分が悪い」と言って寝ていましたが、昼過ぎに起きてきて、和尚に暇を乞います。和尚が理由を訊いてみると、下男は「昨晩、部屋に首が来ませんでしたか?」と訊ねます。確かに首が来たと伝えると、下男は、自分は抜け首の病に罹っているのだと告白しました。昨日、手水鉢に水を入れるのが遅れたことを叱られましたが、そんなに叱らなくてもいいだろうにと思っていたら、夜中に首が抜けたのだといいます。結局その下男は、奉公に差し支えるからと里に帰っていきました。下総国には抜け首の病が多いのだそうです。

轆轤首に類似する海外の妖怪 轆轤首に類似する海外の妖怪

「ろくろくび」に「飛頭蛮」という漢字を当てる文献もありますが、これは中国に伝わる飛頭蛮に由来しています。

『和漢三才図会』によると、飛頭蛮は大闍婆国(ジャワ)や嶺南(広東、広西、ベトナム)などに現れたそうです。昼は普通の人間のように見えますが、夜には首が体から離れ、耳を翼のように使って飛行し、虫やミミズや蟹などを食べます。そして、朝になるとまた自分の体に戻ります。飛頭蛮である者の首の周りには糸のような赤い傷跡があるのだとか……。

また、マレーシアではポンティアナやペナンガランと呼ばれる妖怪が伝えられています。

これらも首が体から離れて飛ぶのですが、その際には内臓までぶら下げているといいますから、かなりグロテスクです。

日本の轆轤首のイメージは、このような中国南部から東南アジアにかけての地域に伝わる妖怪の影響を受けながら形成されてきたのでしょう。

轆轤首の画図 轆轤首の画図

【轆轤首の画図が掲載されている主な資料】

| 資料名 |

作者 |

制作年 |

妖怪名 |

画像 |

| 『化物づくし』(個人蔵) |

不明 |

不明 |

呂久呂頭 |

|

| 『百怪図巻』(福岡市博物館蔵) |

佐脇嵩之 |

1737 |

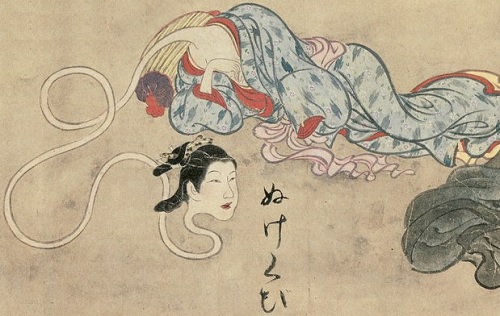

ぬけくび |

画像 |

| 『画図百鬼夜行』前篇 陽 |

鳥山石燕 |

1776 |

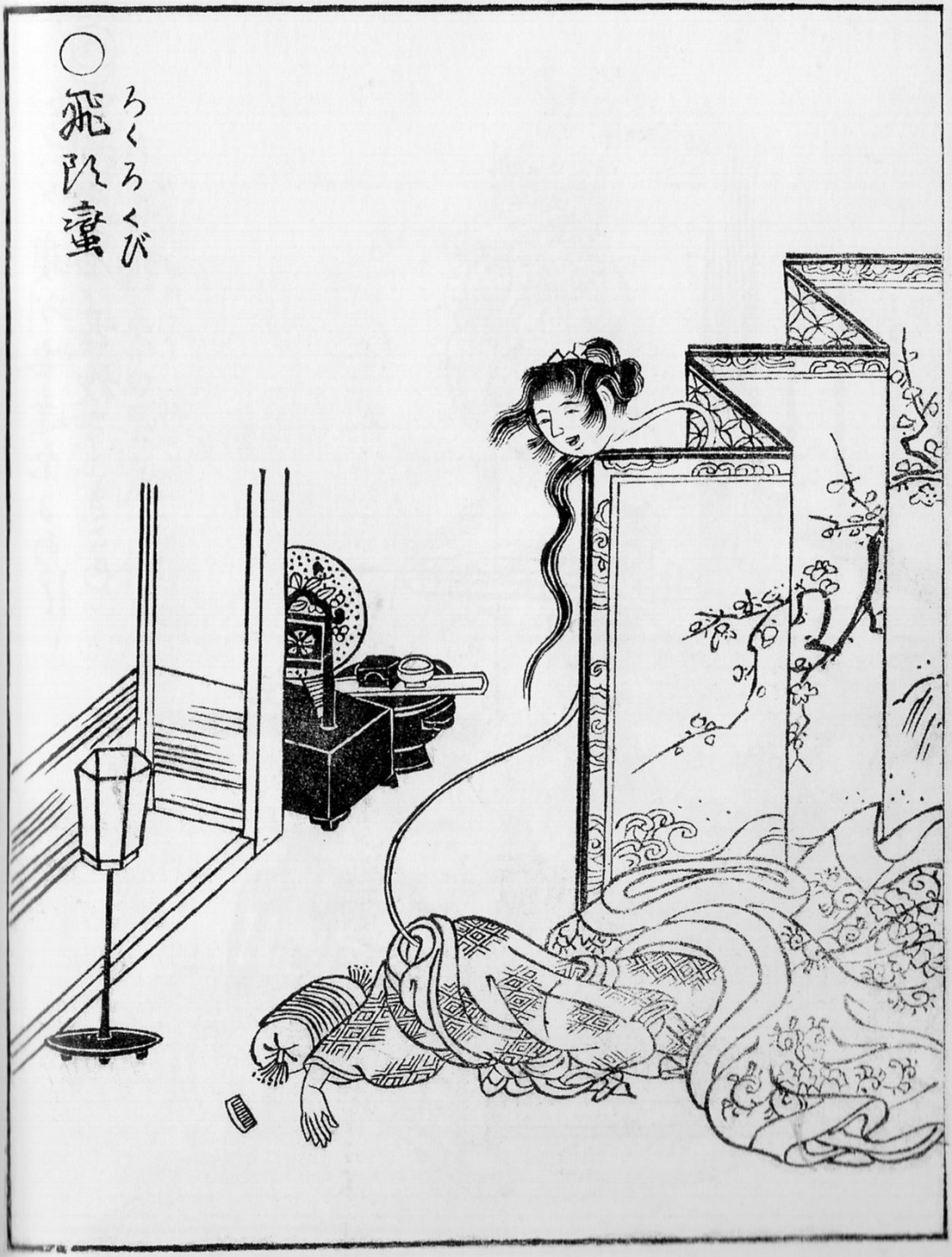

飛頭蛮 |

画像 |

| 『化物絵巻』(川崎市市民ミュージアム蔵) |

不明 |

1800年代前半? |

ぬけ首 |

|

|

『百怪図巻』「ぬけくび」 佐脇嵩之 1737

『画図百鬼夜行』前篇 陽「飛頭蛮」 鳥山石燕 1776

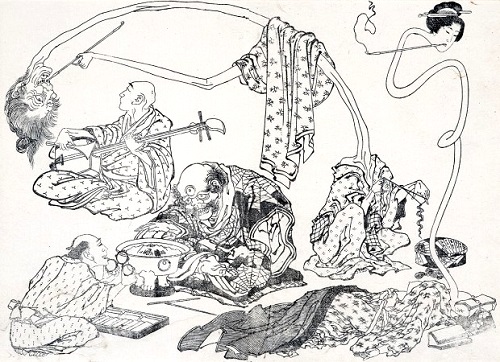

『北斎漫画』「ろくろ首・三目の眼鏡」 葛飾北斎

|

|

主な参考資料 主な参考資料

[文献]

『鳥山石燕 画図百鬼夜行』: 64ページ 高田衛 監修、稲田篤信 田中直日 編 国書刊行会 1992

『妖怪事典』: 365-366ページ 村上健司 毎日新聞社 2000

『日本妖怪学大全』: 179-204ページ 小松和彦 編 小学館 2003

|

|

![]() 主な参考資料

主な参考資料